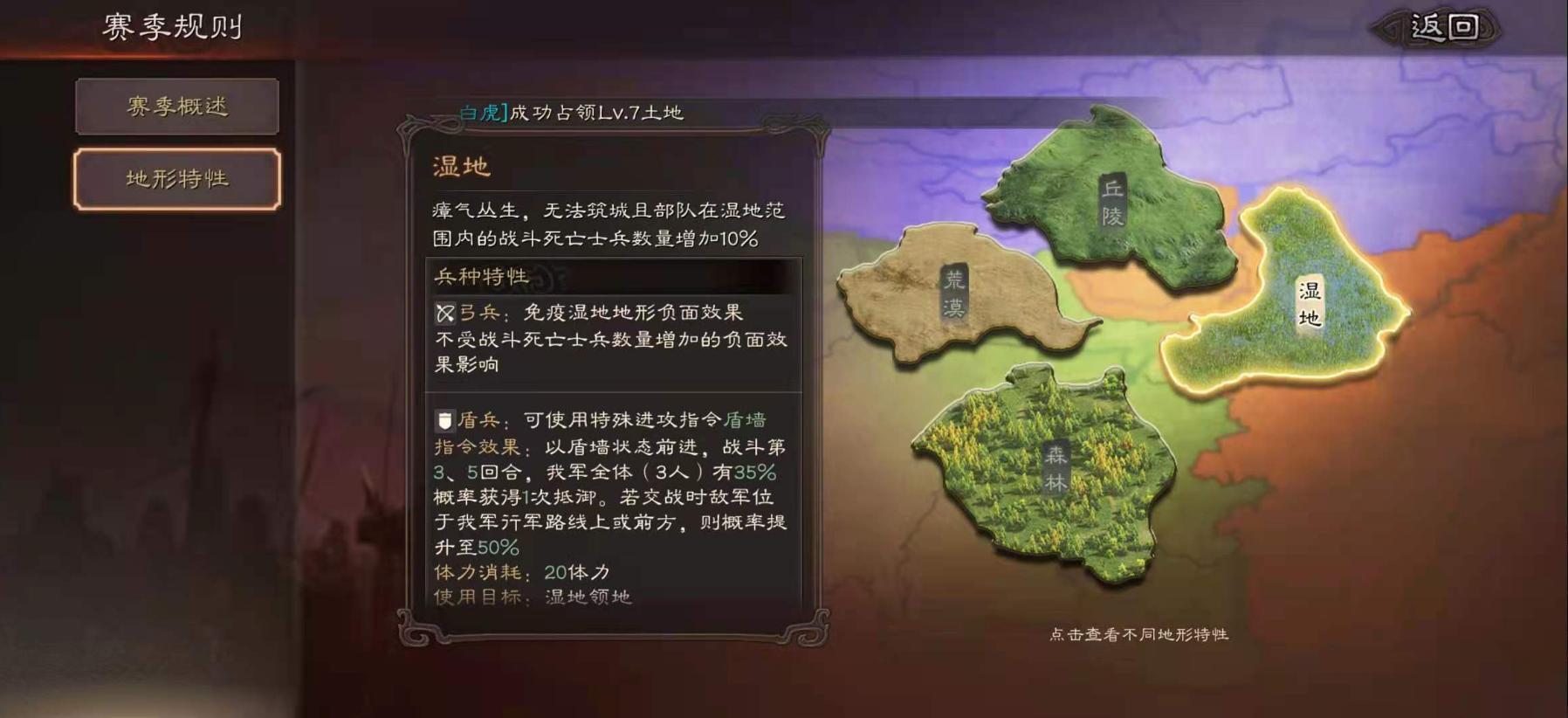

炮台作为核心防御设施,其布局需综合考虑地形、射程覆盖与兵种协同。优先将炮塔布置在主城相邻位置而非边缘,避免敌方部队直接包围核心建筑。炮台射程应覆盖关键资源点与交通要道,同时与步兵掩体或反坦克障碍形成交叉火力网,确保远程打击与近战防御无缝衔接。森林或山地等地形可提升炮台生存率,需利用地形视野差实现隐蔽输出。

初期以低成本快速建造的初级炮塔为主,用于抵御小规模突袭;中后期升级为4-5级炮塔时,需搭配攻城单位与远程兵种形成攻防体系。注意炮兵阵地射程加成机制,1级阵地即可使榴弹炮射程从220提升至260,足以无伤压制252射程的4级炮塔。炮兵部队需单独编组并分散行进,避免因集群移动被敌方轰炸机集中摧毁。

面对钢铁洪流战术时,可将8支坦克前置封堵路口,另8支作为机动部队切入敌方后排。炮塔应部署在战线最前沿,利用建筑卡位机制消耗敌方火力。若采用16支火炮防御阵型,需将半数炮兵部署于森林获取攻击加成,其余置于公路拦截装甲单位,同时保留充足军备快速补充战损部队。

资源分配与科技研发直接影响炮台效能。优先升级高产农场与铁矿保障军费及钢材供应,科技树重点研发火炮射程增强与阵地建设技术。沿海城市需建造岸防炮塔但应在击退敌人后及时拆除以节省资源。策略卡选择上,攻城武器与偷袭阵地组合可提升20%攻城数值并削弱敌方建筑40%防御,显著提高炮台拆除效率。

最终布局需平衡攻防节奏与联盟协作。军团城市应集中建设三座炮塔与空军基地作为防御核心,通过商业区实现资源调度。侦察车持续提供视野支持,确保炮台始终锁定有效目标。注意避免炮兵部队脱离视野单位单独行动,其射程虽大于自身视野但无法攻击阴影区内目标。夜间或敌军活动低谷期是调整炮台位置的最佳时机。